Landschaft

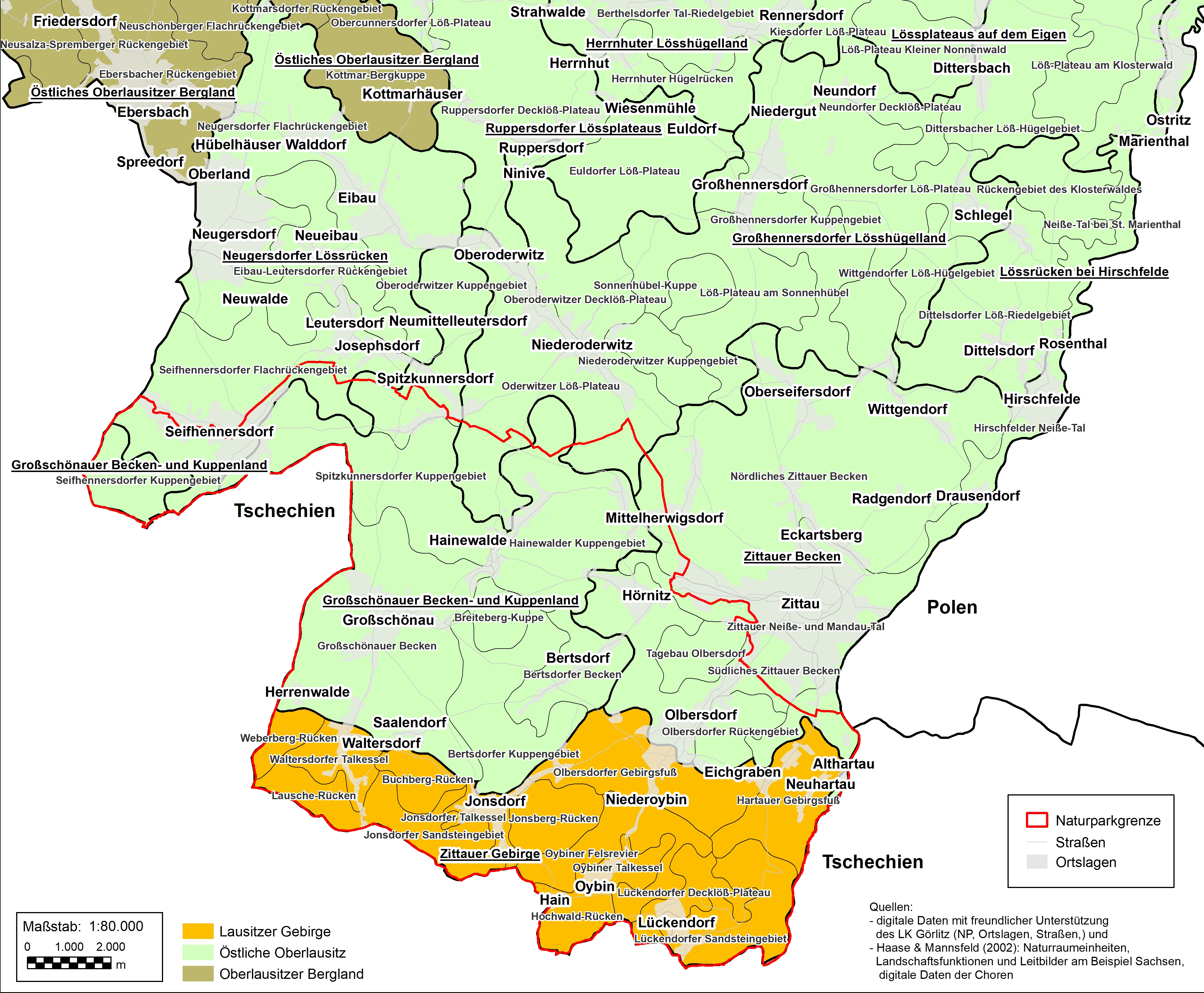

Der Naturpark Zittauer Gebirge gliedert sich in zwei verschiedene Naturräume: dem Lausitzer Gebirge (Zittauer Gebirge) im Süden und der Östlichen Oberlausitz im Norden (vgl. Karte der Makro-, Meso- und Mikrogeochoren).

Makrogeochoren entsprechen der Grobeinteilung der Naturräume, die in immer kleinere Unterelemente (Meso- und Mikrogeochoren) aufgeteilt werden. Die Einheiten der Mikrogeochoren stellen die kleinsten geografisch bildbaren Landschaftsraumeinheit dar, die weitestgehend gleiche Strukturen bezüglich der Geologie, damit des Reliefs und des Landschaftbildes bilden.

Zittauer Gebirge

Beherrschend und namensgebend ist das Zittauer Gebirge als zusammenhängendes Gebiet von Sandsteinfelsen der Kreidezeit und Vulkankuppen, die ihren Ursprung im Erdzeitalter des Tertiär finden (siehe hierzu auch: Geologie und Böden). Das Gebiet ist geprägt durch schroffe Sandsteinfelsen (siehe Bild Berg Oybin), die durch physikalische und chemische Verwitterung geschaffen wurden, bewaldeten Kuppen und Talkesseln, in denen sich die ersten Siedler niederließen.

Foto: Kay Sbrzesny

Das relativ großräumige Gebiet des Zittauer Gebirges lässt sich in kleinere Landschaftsausschnitte mit unterschiedlichen geologischen, hydrologischen, klimatischen und biotischen Verhältnissen unterteilen. Diese kleinräumigen Strukturen mit ihren jeweiligen Besonderheiten bedingen das abwechslungsreiche Landschaftsbild des Zittauer Gebirges.

Spuren menschlicher Einflussnahme auf die Naturlandschaft finden sich hier überall. So hat die Waldwirtschaft das Landschaftsbild des Gebirges so verändert, dass der ehemals natürliche montane Tannen-Buchenwald, unterbrochen durch Bereiche mit Kiefern auf nährstoffarmen Sandsteinstandorten, in den zugänglichen Bereichen großräumig durch Fichtenforste ersetzt wurde. In den Talkesseln wurden durch Abholzung Grünland und Siedlungsflächen geschaffen. Zerstreut finden sich aber auch wertvolle naturnahe Laubbaumgesellschaften, besonders strukturreiche Wälder, Kiefernbestände auf Sandstein und Magerrasen.

Im Folgenden werden beispielhaft einige der kleinteilig abgrenzbaren Landschaftsausschnitte (Mikrogeochoren) des Zittauer Gebirges kurz vorgestellt:

- Das Jonsdorfer Sandsteingebiet liegt südwestlich von Jonsdorf und weist auf seiner Fläche von 3,9 km2 viele markante Sandsteinfelsen auf, die vereinzelt durch die spätere vulkanische Tätigkeit spezielle Härteeigenschaften erhielten. Solch eine besondere Formation sind die Große und die Kleine Orgel, die aus gefrittetem Sandstein bestehen. Der Mensch nutzte die besonderen Eigenschaften des Sandsteins und baute in den Steinbrüchen Mühlsteine ab. Die schroffe Felslandschaft ist teilweise unerschlossen oder schwer begehbar, was eine Chance für die im Gebiet vorkommende Flora und Fauna darstellt.

- Benachbart und damit im Kontrast zum Jonsdorfer Sandsteingebiet liegt der Buchberg-Rücken, dessen namensgebender Berg die typische Kuppe eines der Verwitterung preisgegebenen ehemaligen Vulkans aufweist, wie sie auch bei Jonsberg, Hochwald und Lausche zu sehen ist. Zusätzlich zum Sandstein und den darüberliegenden Vulkaniten (Phonolith) findet sich wegen der Nähe zu einer geographischen Störung der sogenannte Rumburger Granit an der Oberfläche. Das Gebiet ist insgesamt deutlich weniger schroff als das Jonsdorfer Felsengebiet und entspricht mit der bewaldeten Kuppe des Buchbergs dem typischen Bild des Mittelgebirges.

- Der Jonsdorfer Talkessel wird vom Felsrevier, dem Buchbergrücken und dem Jonsberg-Rücken umschlossen. Im Norden besteht Kontakt zum Kuppengebiet von Bertsdorf. Durch die Erosionskraft des Wassers wurde dieses Talgebiet geschaffen, das von Norden nach Süden um 120 Höhenmeter entlang des Fließgefälles abfällt. Der Großteil der Fläche ist durch den Menschen beeinflusst, da der Ort Jonsdorf den Talkessel weitgehend einnimmt.

Östliche Oberlausitz

Im Bereich des Naturparks lässt sich der Naturraum der Östlichen Oberlausitz weiter in die Landschaftsausschnitte (Mesogeochoren) des Großschönauer Becken- und Kuppenlandes, des Zittauer Beckens und in zwei kleine Abschnitte des Großhennersdorfer Lösshügellandes und des Neugersdorfer Lössrückens unterteilen.

Zittauer Becken

Zu Untereinheiten des Zittauer Beckens, die innerhalb der Naturparkgrenze liegen, gehören:

- das Olbersdorfer Rückengebiet,

- der ehemalige Tagebau Olbersdorf,

- das Südliche Zittauer Becken,

- ein kleiner Teil des Nördlichen Zittauer Beckens und

- ein Teil des Zittauer Neiße- und Mandau-Tals.

Außerhalb des Naturparks kommt noch das Hirschfelder Neiße-Tal hinzu.

Das Relief geht mehr oder weniger abrupt vom Gebiet des Zittauer Gebirges (Töpfergipfel) in das Gebirgsvorland über. Das Olbersdorfer Rückengebiet wölbt sich nach dem Abfall noch einmal leicht auf (Butterhübel), bevor das Gebiet behutsam Richtung Zittauer Becken und Mandau- und Neißetal abfällt. In diesem Gebiet fällt weniger Niederschlag als im Zittauer Gebirge und bei Winden aus südwestlicher Richtung kann ein leichter Föhneffekt wahrgenommen werden, weshalb das Klima durchschnittlich trockener ist. Gekennzeichnet ist die Umgebung durch Kulturlandschaft: Acker, Grünland, bewirtschaftete Flussauen, aber auch naturnahe Seenlandschaft (Eichgrabener Teiche) und Auwälder.

Blick ins Zittauer Becken mit dem Olbersdorfer See vom Töpfer, Foto: Kay Sbrzesny

Ein besonderes Landschaftselement in diesem Bereich stellt der Olbersdorfer See dar, der eindrucksvoll beweist, wie der Mensch durch seine Tätigkeit eine Landschaft formen kann. Baute man erst mit hohem Technisierungsgrad Braunkohle ab, flutete man hinterher das entstandene Tagebauloch und renaturierte die Althalden, sodass am Ende eine Landschaft entstand, die vielfältige Weiternutzungsmöglichkeiten bot. Zu gleichen Teilen ist die geformte Landschaft für die touristische Nutzung, der Forstwirtschaft und den Naturschutz vorgesehen. Auf den Althalten kann in einigen Bereichen die natürliche Sukzession der Natur beobachtet werden, die von kahlen Flächen über Grasland und Verbuschung schließlich zur Ansiedlung von Wald führt.

Großschönauer Becken- und Kuppenland

Nördlich einer Linie Jonsdorf, Buchberg und Waltersdorf schließt sich der Naturraum des Großschönauer Becken- und Kuppenlands mit den Teilgebieten:

- Großschönauer Becken,

- Bertsdorfer Kuppengebiet,

- Bertsdorfer Becken,

- Breiteberg-Kuppe,

- Hainewalder Kuppengebiet,

- Spitzkunnersdorfer Kuppengebiet,

- Seifhennersdorfer Kuppengebiet und

- einem Teil des Oberoderwitzer Kuppengebiets an.

Im Großschönauer Becken- und Kuppenland entspricht nur der Breiteberg nahe Hainewalde einer dominanten Bergkuppe, während sonst flache Hügel und geschwungene Formen vorherrschen, die durch die Kraft des Eises geschaffen wurden. (Die Südgrenze der maximalen Vereisung liegt im westlichen Zittau Gebirge am Nordfuß, während das Eis im östlichen Teil bis in den Talkessel von Oybin hinein vorstieß.)

Foto: Kay Sbrzesny

Die Kuppengebiete bestehen aus Vulkaniten, also Basalt und Phonolith, was erneut auf die vulkanische Vergangenheit der Region hinweist. Dagegen haben sich in den Becken (Bertsdorfer Becken, Großschönauer Becken) vorwiegend eiszeitliche Sedimente abgelagert (Löß, Gehängelehm und -schutt). Bei Hainewalde nutzt man diese Tatsache, um Kiese abzubauen, die eiszeitlicher Herkunft sind. Im Seifhennersdorfer Kuppengebiet ganz im Osten des Naturparks tritt dagegen der Ostlausitzer Granodiorit an die Erdoberfläche, ein erdgeschichtlich altes Gestein.

Das Klima ist im Großschönauer Becken- und Kuppenland nicht so warm wie im Bereich des Zittauer Beckens, da das Gebirge hier nicht in so einem hohen Ausmaß als Barriere wirkt und das Gebiet insgesamt zum Hügelland gehört. Wie überall siedelten sich jedoch in den Tälern Menschen an, rodeten die natürlichen Tannen-Buchenwälder und nutzten die Ausgangsbedingungen des fruchtbaren Bodens für die Bewirtschaftung der Felder. Heute bietet die Landschaft ein kontrastreiches Bild aus stadtnahen und offenen Besiedlungsflächen, Acker- und Grünlandflächen und naturnahen Kleingebieten. Besonders das Seifhennersdorfer Kuppengebiet (Seifhennersdorfer Südflur) im Nordostzipfel des Naturparks weist auf kleinem Raum viele abwechslungsreiche Strukturen auf.

Großhennersdorfer Lösshügelland

Nördlich des Zittauer Beckens schließt sich der Naturraum des Großhennersdorfer Lösshügelland mit den Teilgebieten:

- Dittersbacher Löß-Hügelgebiet,

- Großhennersdorfer Kuppengebiet,

- Großhennersdorfer Löß-Plateau,

- Löß-Plateau am Klosterwald,

- Löß-Plateau am Sonnenhübel,

- Niederoderwitzer Kuppengebiet,

- Oberoderwitzer Decklöß-Plateau,

- Oderwitzer Löß-Plateau,

- Sonnenhübel-Kuppe und das

- Wittgendorfer Löß-Hügelgebiet an.

Lössrücken bei Hirschfelde

Nordöstlich des Zittauer Beckens schließt sich der Naturraum des Lossrücken bei Hirschfelde mit den Teilgebieten:

- Dittelsdorfer Löß-Riedelgebiet,

- Neiße-Tal bei St. Marienthal und

- Rückengebiet des Klosterwaldes an.

Ergänzend gehört das Seifhennersdorfer Flachrückengebiet, Neugersdorfer Flachrückengebiet und das Eibau-Leutersdorfer Rückengebiet zum Neugersdorfer Lössrücken sowie das Euldorfer Löß-Plateau und Ruppersdorfer Decklöß-Plateau zum Ruppersdorfer Lössplateaus.

Quellen: /3, /40, /41

Biotope und Lebensraumtypen im Naturpark und darüber hinaus

Im Naturpark gibt es zahlreiche Biotope, die wegen ihrer typischen zum Teil seltenen und bedrohten Tier- und Pflanzenarten einen großen Wert für den Naturschutz aufweisen. Oftmals sind diese Biotope durch zahlreiche Einflüsse gefährdet, wie etwa Überdüngung, Nutzungsintensivierung, atmosphärischer Nährstoffeintrag, Aufgabe der Nutzung, Verbuschung und Verschmutzung.

Ein Biotop ist dabei ganz allgemein ein abgrenzbarer Ort, der Pilzen, Pflanzen und Tieren definierte Lebensbedingungen bietet und an dem sich daher eine Lebensgemeinschaft mit ähnlichen Umweltansprüchen einstellt. Eine Trockenwiese und ein Nadelwald besitzen beispielsweise ganz unterschiedliche Ausprägungen der Lebensfaktoren Licht, Wärme und Feuchte, sodass ganz unterschiedliche Lebensgemeinschaften diese Lebensräume nutzen. Der Ort kann ein Einzelobjekt sein, etwa ein höhlenreicher Baum, oder große Flächen einnehmen, wie beispielsweise zusammenhängende Buchenwaldflächen.

Der Definition gemäß ist also auch ein betonierter Parkplatz ein Biotop, wenn auch ein sehr naturfernes und wenig wertvolles. Jedoch bietet er ebenso wie eine Feuchtwiese ganz bestimmte Lebensbedingungen, an die aber nur wenige Arten angepasst sind. Bei der selektiven Biotopkartierung werden deshalb gezielt die Biotope erfasst, die schutzwürdig und/oder gesetzlich geschützt sind.

Foto: Kay Sbrzesny

Im Naturpark kommen folgende schutzwürdige und/oder gesetzlich geschützte Biotope vor:

- Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf

- Großseggenriede

- Kleinseggenriede basenarmer Standorte

- Kiefernwald trockenwarmer Fels- und Sandstandorte

- Nasswiese

- Natürlicher basenarmer Silikatfels

- Naturnahes temporäres kleingewässer

- Röhricht

- Steinrücken

- Streuobstwiesen

- Trockengebüsch

- Trockenmauern

- Verlandungsbereich eutropher Stillgewässer

- Weiden-, Moor- und Sumpfgebüsche

Die Europäische Union hat mit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (siehe Schutzgebiete) sogenannte Lebensraumtypen (LRT) definiert und eingeführt. Dabei handelt es sich um natürliche und naturnahe Lebensräume, die von Interesse für die europäische Gemeinschaft sind. Um diese Lebensräume zu erhalten, sollen besondere Schutzgebiete (FFH-Gebiete) ausgewiesen werden. Im Anhang I der FFH-Richtlinie werden 231 solcher Lebensraumtypen definiert, wovon 91 in Deutschland auftreten. In Sachsen sind 47 dieser Lebensraumtypen vorhanden.

Für die Festlegung, ob ein bestimmtes Biotop ein Lebensraumtyp der FFH-Richtlinie ist, ist entscheidend, ob in diesem Lebensraum Tier- und Pflanzenarten vorkommen, die von gemeinschaftlichem Interesse sind. In den Anhängen II, IV und V der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie werden diese Arten festgelegt. Dabei handelt es sich um gefährdete und seltene Arten.

Die Schlussfolgerung daraus ist, dass ein Lebensraumtyp immer ein (potenziell) wertvolles Biotop ist, aber ein nach dem sächsischen Naturschutzgesetz schutzwürdiges Biotop kein Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-Richtlinie sein muss. Nur wenn Arten von gemeinschaftlichem Interesse vorhanden sind, handelt es sich auch um einen Lebensraumtyp. Die oben genannten geschützten Biotope sind beispielsweise keine Lebensraumtypen, obwohl natürlich auch in diesen Lebensräumen besondere Arten vorkommen (die jedoch nicht in den Anhängen der Richtlinie aufgeführt sind).

FFH-Lebensraumtypen im Naturpark:

- Berg-Mähwiesen (6520)

- Artenreiche Borstgrasrasen (6230)

- Eichen-Hainbuchenwälder (9160, 9170)

- Erlen-Eschen-Weichholzauenwälder (91E0*)

- Feuchte Hochstaudenfluren (6430)

- Flachland-Mähwiesen (6510)

- Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260)

- Hainsimsen-Buchenwald (9110)

- Kalk-Trockenrasen (6210)

- Schlucht- und Hangmischwälder (9180)

- Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (8220)

- Silikatschutthalden (8150)

- Trockene Heiden (4030)

- Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140)

- Waldmeister-Buchenwälder (9130)

Quellen: /3, /25, /42, /43

Die Pflanzenwelt des Naturparks „Zittauer Gebirge“

Das Zittauer Gebirge liegt im äußersten Osten Deutschlands und damit ziemlich genau im Zentrum Mitteleuropas. Die ausgleichende Wirkung der Wassermassen des Atlantiks und des Golfstroms auf das Klima macht sich hier nur noch abgeschwächt bemerkbar während der Einfluss der riesigen Landflächen Osteuropas und Asiens schon deutlich spürbar wird.

Das Zittauer Gebirge ist deshalb wie die gesamte Oberlausitz dadurch geprägt, dass es bereits im Übergangsbereich zur Pflanzenwelt Osteuropas liegt.

Man findet hier Arten die an eher kontinentale Verhältnisse mit trockenen, heißen Sommer und strengen Wintern angepassten sind in enger Nachbarschaft mit Pflanzen, die ihren Verbreitungsschwerpunkt in Westeuropa haben und daher weniger extreme Verhältnisse mit feuchten, nur mäßig warmen Sommern und milden Wintern bevorzugen.

Möglich wird dieses Nebeneinander von Arten mit unterschiedlichen Ansprüchen an das Klima vor allem dadurch, dass die Verhältnisse denen die Pflanze an ihrem Standort ausgesetzt ist durch verschiedene Einflüsse selbst bei direkt benachbarten Flächen stark voneinander abweichen können.

So mildert z.B. die länger andauernde Schneebedeckung in den höheren Lagen des Zittauer Gebirges die Temperaturgegensätze und es treten auch weniger ausgeprägte Dürreperioden auf. Gleiches gilt für Nordhänge und erst recht für das feuchte und kühle „Kellerklima“ welches in den Gründen herrscht, die die für den Naturpark so typischen Sandsteinfelsen durchziehen. Hier gedeihen deshalb besonders viele eher westlich verbreitete, (subatlantische) Arten wie z. B. der in schattigen feucht, kühlen Wäldern wachsende und an seinen verschiedengestaltigen Wedeln sowie den rippenartig schmalen Fiederblättchen leicht erkennbare Rippenfarn oder die im Gebiet hauptsächlich in den Wäldern des Gebirges vorkommenden Arten Weiße Pestwurz, Quirl-Weißwurz (siehe Bild unterhalb) und Buchenfarn.

Foto: Kay Sbrzesny

Auf Südhängen und Kuppen, wo der Schnee im Winter nicht lange liegen bleibt und der Boden im Sommer auch einmal stärker austrocknen kann sind dagegen besonders viele (subkontinentale) Arten zu finden deren Hauptverbreitungsgebiet im Osten liegt. Ein Beispiel dafür ist der durch den Farbkontrast zwischen den violett gefärbten Hochblättern und den gelben Blüten auffallende bunte Hain-Wachtelweizen. Sein Verbreitungsgebiet reicht von Sibirien im Osten bis nach Deutschland und Österreich im Westen wobei er in den westlichsten Teilen Deutschlands bereits fehlt.

Einige tiefer, liegende Teile des Naturparkes wie das Zittauer Becken sind gegenüber dem Gebirge wärmebegünstigt. Hier wachsen wärmeliebende Arten wie die der Wald-Erdbeere ähnliche Knack-Erdbeere und die Gewöhnliche Sichelmöhre. Auch der an seinen großen, blauen Blüten leicht erkennbare Wiesen-Storchschnabel, der im Naturpark vor allem auf Auenwiesen entlang der Neiße zu finden ist, gehört zu diesen wärmeliebenden Pflanzen.

Neben dem Klima sind es vor allem Bodeneigenschaften wie Bodenfeuchte, Nährstoffgehalt und Bodenreaktion sowie die Landnutzung durch den Menschen die für die Pflanzen entscheidenden Standortbedingungen. So sagen die am Waldboden wachsenden Pflanzenarten sehr viel über die jeweiligen Bodenverhältnisse aus und ändern sich oft schlagartig an der Stelle wo im Untergrund ein anderes Gestein ansteht und der daraus entstandene Boden damit andere Eigenschaften hat.

Da im Gebiet des Naturparks ein Flickenteppich der verschiedensten Gesteine von dessen bewegter geologischer Vergangenheit kündet, lässt sich das hier an vielen Stellen beobachten.

So werden die nährstoffarmen und sauren Böden, wie sie sich auf Sandstein entwickelt haben von den Heidekrautgewächsen Besenheide, Heidel- und Preiselbeere, dem Wiesen-Wachtelweizen, verschiedenen anspruchslosen Gräsern, Moosen und Flechten besiedelt.

Dort wo es etwas feuchter ist, wachsen die sich im Herbst ockergelb verfärbenden Horste des Pfeifengrases.

Wo zwischen den Sandsteinfelsen das Grundwasser wieder zu Tage tritt und sich in kleinen Quellrinnsalen und –bächen sammelt, entwickeln sich dichte Moospolster die hauptsächlich aus Torfmoosen und dem Gewöhnlichen Frauenhaarmoos bestehen.

An den Stellen wo magmatische Schmelzen in der Vergangenheit den Untergrund durchbrochen und Vorkommen der Gesteine Basalt und Phonolith hinterlassen haben sind die entstandenen Böden viel basen- und nährstoffreicher. Verglichen mit dem Sandstein enthalten sie einen deutlich höheren Gehalt an Stoffen wie Kalzium, Magnesium, Kalium und Phosphor. Hier gedeihen daher anspruchsvollere Arten wie der Waldmeister, die Zimt-Erdbeere, das Ausdauernde Bingelkraut, das Ährige Christophskraut, das Waldveilchen oder der sich im zeitigen Frühling mit rosa Blüten schmückende Seidelbast. Auch die Moosflora ist an exponierten Felsstandorten auf Basalt und Phonolith reichhaltig. Ein Beispiel hierfür wäre das Hedwigsmoos (siehe Bild unterhalb).

Foto: Kay Sbrzesny

An den wenigen Orten wo im Naturpark aus dem Untergrund basenreiches Grundwasser zu Tage tritt hat man auch die Chance, den seltenen Riesen-Schachtelhalm zu entdecken. Beim Anblick eines Bestandes diese größte einheimische Schachtelhalmart mit ihren bis zu 1,5 Meter hohen Sprossen fühlt man sich unweigerlich an längst vergangene Zeiten erinnert.

An vielen Stellen im Naturpark hat der Mensch in der Vergangenheit den Wald gerodet um Platz für Wiesen-, Weideflächen, Äcker und Siedlungen zu schaffen.

Die kleinteilige und sehr vielfältige Nutzung der Landschaft schuf dabei neue und oft sehr artenreiche Lebensräume die man im Naturpark zumindest auf Restflächen noch erleben kann.

So findet der Wanderer auch heute noch an einigen Stellen magere und blütenreiche Wiesen und Weiden mit den leuchtend karminroten Blüten der Heidenelke, dem Kleinen Klappertopf (siehe Bild unterhalb), der Wiesen-Glockenblume und der Wiesen-Margerite vor. Manche Arten wie die Stengellose Silberdistel mit ihren silbrigweißen, großen Blütenköpfen wären allerdings ohne die notwendige Pflege ihrer Standorte durch den Naturschutz schon vor vielen Jahren dem Nutzungswandel zum Opfer gefallen.

Foto: Kay Sbrzesny

Gleiches gilt für viele der die Bachauen begleitenden Feuchtwiesen. Im Frühling schmücken sich diese Flächen mit den schwefelgelben Blüten der Wald-Schlüsselblume und dem kräftigen Gelb der Sumpf-Dotterblume. Im Frühsommer blüht hier eine heimische Orchideenart, das selten gewordene Breitblättrige Knabenkraut und im Hochsommer ergeben die verschiedenen Grün- und Brauntöne der Seggen, Binsen und Simsen zusammen mit der bunten Farbpallette der Blüten von weiteren feuchtigkeitsliebenden Pflanzen wie Sumpf-Hornklee, Blutweiderich, Mädesüß und Gilbweiderich ein farbenfrohes Bild.

Nur noch selten trifft dies dagegen für Feldränder zu, wenn hier noch Arten wie Klatschmohn, Kornblume und Kamille wachsen.

Die Tierwelt des Naturparks „Zittauer Gebirge“

Das Zittauer Gebirge beherbergt eine vielfältige und interessante Tierwelt.

Nur ein Teil davon lässt sich allerdings leicht beobachten während sich viele Arten den Blicken des ortsunkundigen Besuchers zu entziehen wissen. Für den Naturinteressierten lohnt es sich deshalb, sich einer geführten Wanderung anzuschließen.

Besonders die große Teile des Gebietes prägenden und zum Teil schwer zugänglichen Sandsteinfels-Komplexe und die sie umgebenden Wälder und Forste bieten einen Rückzugsraum für seltene und gefährdete Tierarten.

Die bekannteste dieser Arten ist sicher die größte einheimische Eule - der Uhu. Mit Einbruch der Dämmerung erklingen in den besetzten Uhu-Revieren während der winterlichen Balzzeit im Wechsel die dumpfen und bis zu einem Kilometer weit hörbaren „Buho“-Rufe des Männchens und helleren „u-hu“ des Weibchens. Zu Gesicht bekommen wird der naturinteressierte Besucher den überwiegend nachtaktiven und auf menschliche Störungen empfindlich reagierenden Vogel dagegen kaum.

Foto: Mike Krüger

Etwas besser stehen die Chancen dafür beim Schwarzstorch. Dieser errichtet seinen Horst zwar ebenfalls in unzugänglichen Felsbereichen kann aber als tagaktiver und schon aufgrund seiner Größe auffälliger Vogel mit etwas Glück beim Überflug beobachtet werden.

Weitere Vogelarten, die die Sandsteinfelsen bevorzugt als Niststandort nutzen sind der erst vor wenigen Jahren ins Gebiet zurückgekehrte Wanderfalke und unser größter Rabenvogel der Kolkrabe.

Zu den seltenen Bewohnern der Wald- und Felskomplexe des Zittauer Gebirges gehört auch unsere einzige Giftschlange die Kreuzotter. Es gehört jedoch sehr viel Glück dazu, sie überhaupt zu Gesicht zu bekommen da sie sehr scheu ist und den Menschen meist schon aus großer Entfernung bemerkt.

Spechte sind in der Natur so genannte Schlüsselarten weil zahlreiche Tierarten als Nachnutzer von den von ihnen gezimmerten Baumhöhlen abhängig sind.

Ganz besonders gilt dies für unsere größte Spechtart, den in den Waldgebieten des Zittauer Gebirges allgemein verbreiteten und etwa krähengroßen Schwarzspecht. Seine gewöhnlich in großer Höhe und meist an alten Buchen angelegten Nisthöhlen werden von Vogelarten wie Hohltaube, Dohle, Star, Rauhfußkauz und Waldkauz genutzt. Weiterhin dienen sie auch als Unterschlupf für den Baummarder und verschieden Fledermaus-Arten oder werden von Wespen, Hornissen, Hummeln und Honigbienen besiedelt. Die sehr markanten Rufe des Schwarzspechts sind weithin hörbar. Dazu gehört vor allem eine im Fluge ausgestoßene schnelle Rufreihe die etwa wie krrü … krrü … krrü klingt und ein im Sitzen ausgerufenes „Krähen“ das etwa Klieeh oder Kliööh klingt. Kann man ihn beobachten so ist er wegen seiner Größe und seiner Färbung mit schwarzem Gefieder und einer roten Kopfplatte ebenfalls unverwechselbar.

Die kleinste heimische Eule – der Sperlingskauz zählt ebenfalls zu den Bewohnern des Zittauer Gebirges. Er ist nur etwa so groß wie ein Star und erbeutet vor allem Kleinvögel und Kleinsäuger. Im Gegensatz zu den meisten anderen Eulenarten ist er überwiegend tagaktiv und zudem auch nicht besonders scheu. Der Sperlingskauz nistet in verlassenen Spechthöhlen, seltener auch in Nistkästen.

Unterholzreiche Laub- und Mischwälder bewohnt die Haselmaus. Dieses Nagetier sieht zwar auf den ersten Blick aus wie eine echte Maus gehört aber zur Familie der Schläfer. Wegen ihrer versteckten und nachtaktiven Lebensweise bekommt man das Tier selbst kaum zu Gesicht. Eher noch findet man die in typischer Weise spiralförmig angenagten Haselnüsse welche von seiner Anwesenheit künden.

Eine ganze Reihe von Wildarten lassen sich im Naturpark beobachten. Neben den allgegenwärtigen Arten wie Reh- und Schwarzwild lassen sich im Zittauer Gebirge mit viel Glück auch Rothirsch und Gämse beobachten.

Auch der Feldhase (siehe Bild unterhalb) ist nach wie vor allgemein verbreitet, wenn auch bei weitem nicht mehr so häufig wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Tatsächlich vom Aussterben bedroht ist dagegen das Rebhuhn. Dieser noch vor wenigen Jahrzehnten überaus häufige Bewohner der offenen Feldflur findet in der heutigen intensiv genutzten Agrarlandschaft kaum noch geeignete Lebensmöglichkeiten.

Foto: Mike Krüger

Zu den einheimischen Beutegreifern Fuchs, Steinmarder, Baummarder, Dachs, Fischotter, Hermelin und Mauswiesel sind in den letzten Jahren zwei Neubürger hinzugekommen. Es sind der aus dem fernen Osten stammende Marderhund (siehe Bild untenhalb) und der aus Nordamerika stammende Waschbär.

Foto: Mike Krüger

Der heimische Luchs ist dagegen im Zittauer Gebirge bisher ein seltener Gast geblieben. Nur ab und an durchstreifen einzelne aus Tschechien kommende Tiere das Gebiet.

Die Lausche, mit 793 Metern der höchste Berg des Zittauer Gebirges, beherbergt einige besondere zoologische Kostbarkeiten.

So hat auf dem Gipfel der Lausche seit der letzten Eiszeit ein kleines Reliktvorkommen der in Sachsen vom Aussterben bedrohten Alpenspitzmaus überdauert. Die Art kommt auch noch auf einigen benachbarten Bergen auf tschechischer Seite vor. In Deutschland liegen die nächsten aktuell bestätigten Vorkommen im Bayrischen Wald, dem Fichtelgebirge und der Rhön.

Ebenfalls als Eiszeitrelikt gilt der Alpen-Strudelwurm. Dieser maximal 1,5 cm lange Strudelwurm ernährt sich räuberisch von Bachflohkrebsen und kommt im Gebiet nur an wenigen sauberen und ganzjährig fließenden Quellen vor da er sauberes Wasser und ganzjährig kühles Wasser benötigt. Man muss sich allerdings schon die Mühe machen Steine aus dem Wasser aufzulesen um die daran festsitzenden Strudelwürmer zu entdecken.

Überhaupt lohnt es sich, die vielfältige und faszinierende Lebewelt der Quellen und Bäche einmal etwas genauer zu betrachten. Schon mit bloßem Auge oder besser noch mit Hilfe einer Lupe lässt sich hier eine Menge entdecken. Nur wenige Millimeter große Flussnapfschnecken weiden Algenbeläge von Steinen ab, Bachflohkrebse suchen im Wasser nach Pflanzenresten und schwerfällige Köcherfliegenlarven bauen sich zum Schutz ihres empfindlichen Hinterleibs aus kleinen Steinchen oder Pflanzenresten die verschiedenartigsten Köcher.

Eine Bewohnerin der kleinen Quellbäche des Gebirges ist die Zweigestreifte Quelljungfer (siehe Bild unterhalb). Während der von Juni bis in den Herbst reichenden Flugzeit kann man am ehesten die entlang „ihres“ Bachabschnittes patroullierenden Männchen dieser recht großen und durch ihre schwarz-gelbe Zeichnung auffallenden Libellenart entdecken.

Foto: Kay Sbrzesny

Etwas weiter bachabwärts beginnt der Lebensraum der Prachtlibellen. Die Männchen mit ihren je nach Art vollständig in leuchtenden blau gefärbten oder blau gebänderten Flügeln sind nicht zu übersehen während die grünlich oder bräunlich gefärbten Weibchen etwas unscheinbarer sind. Wie auch einige andere fließgewässerbewohnende Libellenarten haben sie seit einigen Jahren mit der Verbesserung der Wasserqualität ihre angestammten Lebensräume zurück nachdem ihre Vorkommen in den vergangenen Jahrzehnten vielfach der Gewässerverschmutzung zum Opfer gefallen waren.

Auch Vogelarten wie der prachtvoll gefärbte Eisvogel und die mit ihrem weißen Brustlatz unverkennbare Wasseramsel haben von dieser Entwicklung profitiert. Gleiches gilt für Fischarten wie Bachforelle (siehe Bild unterhalb), Äsche und Hasel sowie für das Bachneunauge. Letzteres ist ein fischähnliches, 10-20 cm langes Tier das aussieht wie die Miniaturausgabe eines Aals jedoch nicht zu den Fischen sondern zu einer eigenen, stammesgeschichtlich sehr alten Klasse der Wirbeltiere gehört.

Foto: Kay Sbrzesny

Vom Menschen angelegte Fischteiche und Restgewässer in ehemaligen Steinbrüchen, Sand- und Tongruben oder etwa im ehemaligen Braunkohletagebau Olbersdorf sind Laichgewässer für eine Reihe von Amphibienarten wie Berg- und Teichmolch, Grasfrosch, Teichfrosch, Erdkröte und Knoblauchkröte. Sogar der Springfrosch, der sich langsam von Süden aus Tschechien kommend ausbreitet, ist mittlerweile im Naturpark vertreten.

Auch die im Schilfröhricht brütende Rohrweihe findet an einigen Teichen geeignete Nistmöglichkeiten.

Ein winziger Vertreter, der einem kaum auffällt, weil er den häufigeren Asseln ähnelt, ist der Riesenspringschwanz. Er ist eine Besonderheit in Deutschland die neben dem Neißetal und der Sächsischen Schweiz nur im Zittauer Gebirge vorkommt.